2025年11月5日,Nature Synthesis在线发表我室宋颂团队研究论文。该研究针对吡啶直接间位卤化修饰这一长期存在的挑战,提出了溶剂化效应促进的创新卤化策略,成功实现了吡啶骨架直接的间位选择性卤化反应,为吡啶化合物的合成和先导药物分子的发现提供了新策略。

卤原子的引入能显著提高分子的成药性,卤素是药物分子中仅次于碳、氢、氧、氮的第五大常见元素,目前超过40%的上市小分子药物中含有卤素原子(J. Med. Chem. 2014, 57, 9764),因此卤化反应已成为药物研发中的常用策略(Drug Metab. Lett. 2011, 5, 232)。开发新颖卤化方法实现挑战性芳环的卤化修饰对于药物合成与修饰具有重要的意义。吡啶结构是FDA批准的药物中第二常见的环状化合物,存在于约10%的上市治疗药物中。此外,吡啶还广泛用作配体、有机催化剂和功能材料中。吡啶的精准卤化修饰具有重要的研究价值。

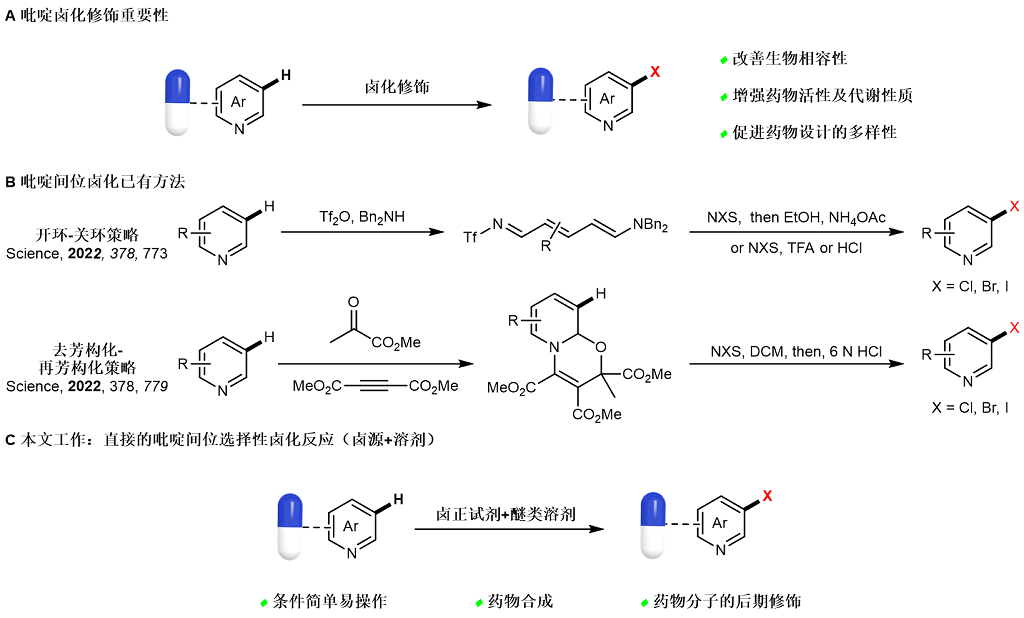

该团队一直致力于发展高效、绿色、经济的卤化方法,为药物分子的合成修饰及先导药物分子的发现提供新策略(Acc. Chem. Res. 2024, 57, 3161)。在前期工作中,该团队先后实现了富电子芳烃(Nat Catal. 2020, 3, 107; Nat. Commun. 2021, 12, 3873;CCS Chem. 2020, 2, 566)、缺电子芳烃(J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 13415;Chin. Chem. Lett. 2025, 36, 111444)和吡啶对位的卤化修饰(Chem. 2024, 10, 628)。基于以上工作积累,该研究利用溶剂化效应,克服了吡啶间位卤化在反应活性和区域选择性方面的长期挑战,成功实现了吡啶的直接间位选择性卤化修饰反应。该方法条件简单温和,并表现出优异的吡啶骨架选择性,解决了该领域近百年来的重大科学难题(图1)。

图1 研究工作概述

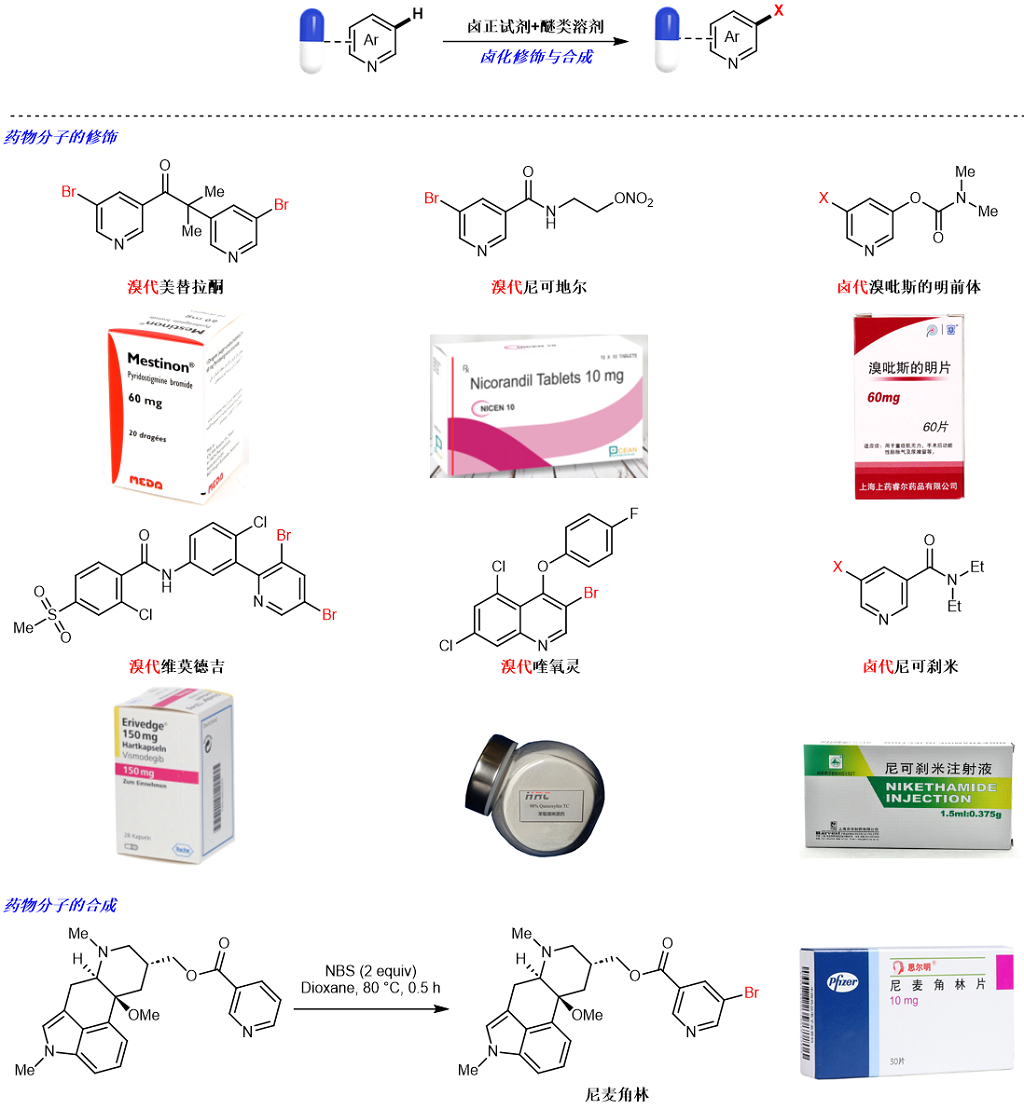

该反应成功应用于多种活性分子以及药物分子的后期修饰与合成中(图2)。实现了对中枢兴奋药尼可刹米,治疗重症肌无力药物溴吡斯的明前体,血脂调节药依托贝特,治疗心绞痛药物尼可地尔,肾上腺皮质激素美替拉酮,杀菌剂喹氧灵,治疗基底细胞癌的药物维莫德吉的后期卤化修饰以及脑血管药物尼麦角林的合成。化合物中的酯基,酰胺,醚,酮都可以很好的兼容该反应体系。这些结果充分说明该方法在复杂分子的后期修饰中具有良好的应用价值,为药物发现提供了一种新途径。

图2 吡啶间位卤化反应在药物修饰、合成中的应用

宋颂研究员和焦宁教授为论文的共同通讯作者,北京大学药学院博士后李超,上海大学郦鑫耀教授和北京大学药学院六年制学生李佳星为论文的共同第一作者,北京大学药学院六年制学生王之行,欧阳敦煌为共同作者。北京大学药学院天然药物及仿生药物全国重点实验室为第一通讯单位,细胞稳态与衰老性重大疾病北京研究中心为共同通讯单位。该研究得到国家自然科学基金委、国家重点研发计划、北大医学顶尖学科及学科群发展专项等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s44160-025-00915-3

作者简介:

李超,中共党员,于2024年博士毕业于北京大学药学院药物化学专业,现为北京大学博雅博士后。研究方向为缺电子(杂)芳烃区域选择性官能团化反应,目前以第一作者或共同第一作者在Nat. Synth.、Chem、Chin. J. Chem.、Org. Chem. Front.、Org. Biomol. Chem.发表文章多篇,研究工作入选ESI高被引论文,新和成-中国化学创新奖。主持国家自然科学基金青年科学基金项目(C类),获国家资助博士后研究人员计划C档资助。

郦鑫耀,上海大学理学院化学系教授,博导,上海市海外高层次人才,浦江人才。2013年本科/硕士毕业于北京化工大学,导师许家喜教授,2016年博士毕业于北京大学药学院,导师焦宁教授。2017年获得德国洪堡学者,慕尼黑工业大学Thorsten Bach组从事博士后研究工作。近年来一直致力于不对称光催化合成,过渡金属催化合成和DFT理论计算研究。

李佳星,北京大学药学院长学制学生。研究方向为吡啶区域选择性卤化反应,目前以共同第一作者在Nat. Synth.发表论文1篇。

宋颂,北京大学药学院研究员,博士生导师,教育部“长江学者奖励计划”青年学者,北京市科技新星。课题组围绕芳烃的官能团化反应开展研究。以第一作者或通讯作者在Nat. Catal.、Nat. Synth.、Chem、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、CCS Chem.等杂志上发表SCI论文40余篇;申请专利十三项(国际专利两项),授权十项,其中五项专利进行了成果转化,应用于高脂血、前列腺癌创新药物研发和大宗化学品的合成工艺开发。

焦宁,北京大学药学院教授,博士生导师。长期致力于绿色化学、药物合成的绿色化、基于代谢类疾病的新药发现研究,在1)氧化反应;2)氮化反应;3)卤化反应等研究中取得了一系列创新性的成果,提出了简单碳氢化合物氮合反应的概念,利用氧气为氧化剂突破了氧合反应的瓶颈,通过氧化、氮化、卤化反应实现药物活性中间体的绿色、高效合成及修饰,取得了多项创新性成果,为布洛芬、酮洛芬、萘普生、扎托洛芬、雌酚、生育酚、花椒毒素、扁豆毒素、青藤碱等药物和天然产物的后期高效修饰提供了有效方法;获批发明专利10余项;以通讯作者在Science、Nature、Nat. Chem.、Nat. Catal.、Nat. Metab.、CCS. Chem.等杂志发表论文190余篇,受到国内外广泛关注。目前担任Chem. Sci. 副主编及多个期刊编委,以第一完成人先后获得北京市自然科学一等奖、教育部自然科学一等奖、科学探索奖、新基石研究员等奖项。